I

Est-ce que tu fais du théâtre ?

a) Oui

b) Non

La metteuse en scène : Je «mets en scène»: je prépare les conditions pour qu’une opération singulière – que j’appelle théâtre – ait potentiellement lieu entre un ou des acteurs et une autre ou plusieurs autres personnes qui écoutent et regardent. Cette opération-là a lieu sans moi.

L’autrice : Bon, laisse-moi te dire que si les acteurs répondent «NON»: tu es mal ! Alors, vous, est-ce que vous faites «du théâtre»: a) oui ou b) non ?

L’acteur : a) et b).

L’autrice : C’est a) ou c’est b)?

L’acteur : a) et b).

L’autrice : Et toi ?

L’actrice : réponse a) Oui… Mais parfois non.

L’autrice : Ça commence bien !

L’acteur : C’est a) et b). Comme dans le paradoxe de Schrödinger, le paradoxe du chat qui est mort ET vivant avant qu’on ait ouvert la boîte.

L’autrice : Le spectateur est mort ET vivant avant qu’on ait ouvert la boîte ? C’est ça ? Tu fais du théâtre quantique ? Du théâtre pour mort-vivant ?

L’acteur : On est d’accord que cette blague est nulle. On est d’accord ? Toi, tu réponds quoi ? Est-ce que tu fais du théâtre : a) ou b) ?

L’autre acteur : Ben oui je fais du théâtre. Je le fabrique. Je cherche ce qui fait théâtre. Ce qui pourra faire théâtre. Je cherche ce qui fait théâtre autant sur une scène de théâtre, que dans les fins fonds d’une improbable cour d’école. Mais je sais que le théâtre ne pourra se faire que depuis mon désir de jouer avec un autre acteur, avec ma relation au public, à l’espace, avec les mots et les situations. Tout cela distinctement et en même temps mêlé.

L’acteur: Donc oui ? a) ?

L’autre acteur : Mais des fois j’ai le vertige.

L’acteur : Donc b) ? C’est ce que je disais, non ?

L’autrice : Je ne crois pas qu’on puisse répondre a) et b), je pense qu’on doit choisir. Même si j’adore le chat de Schrödinger, hein. Et je ne suis pas sûre qu’on avance ainsi vers une définition commune.

L’actrice : Ce n’est pas une question de définition mais de moments, de situations. Parfois je fais du théâtre et parfois non, alors même que je le voudrais. Parfois je cherche comment le faire naître là où on pense qu’il n’est pas – dans un centre d’hébergement d’urgence, dans une rue, dans un camion. À certains moments le théâtre n’a pas sa place, et je le remets à plus tard. À la place nous faisons une fête, du bricolage, des cabanes, un repas, une discussion, une ronde, une promenade. Et parfois on arrive au théâtre, finalement. Mais pas toujours.

L’acteur : Et toi, tu répondrais comment?

L’autrice : Je crois que je cherche les conditions de nos transformations, des possibles libératoires – tout ce qui permet de faire craquer le costume trois pièces d’une téléologie préparée pour nous en l’absence de nous-mêmes. Ça passe par des récits, tout autant que par des pratiques. L’expérience qui réunit ces deux dimensions – celle du poème et celle de son échappée – se nomme parfois «théâtre». Mais elle porte parfois d’autres noms… Elle suppose une dépossession (une perte) tout autant qu’une rencontre (un supplément). L’une étant sans doute l’envers de l’autre.

L’acteur : Et donc a) ou b)?

L’autrice : Aucune idée.

L’autre acteur : Tu vois c’est pas si simple.

L’acteur : Alors on s’en tient là ?

La metteuse en scène : Oui, le dialogisme, c’est bien aussi.

II

réponse a) Que veux-tu de lui ?

réponse b) Qu’est-ce que tu ne veux plus de lui ?

(on est autorisé à répondre aux deux !)

Les acteurs : Autorisons-nous.

L’autrice et La metteuse en scène : Certes.

L’acteur : Alors, qu’est-ce que tu veux de lui ?

L’autre acteur : Apprendre à penser en agissant.

L’acteur : Oui, un lieu où l’on s’entraîne à penser ensemble…

L’actrice : Qu’il nous rassemble pendant quelques heures ou quelques mois, qu’il nous pose des questions, qu’il nous donne envie d’y répondre, qu’il nous révèle des mystères insoupçonnés, qu’il nous amuse, nous enthousiasme, nous pousse ailleurs que là où nous pensions savoir.

La metteuse en scène : Qu’il précipite les métamorphoses, qu’il convoque les affects politiques, qu’il provoque la Joie.

L’autrice : Une amie me racontait comment récemment, alors qu’elle avait été couper du bois en Bretagne, elle avait dû, faute de temps, laisser les morceaux à terre. Plusieurs mois plus tard, elle était revenue finir sa besogne : il fallait ranger les bûches, les disposer au sec pour espérer les brûler un jour. Mais il lui fut impossible de les enlever du sol : des racines avaient poussé un peu partout – des bourgeons apparaissaient déjà sur les bouts mal fagotés du tronc découpé en sections. Les bûches étaient redevenues des arbres. J’aimerais que le théâtre soit comme ces bûches : qu’il en pousse un peu partout, là où il tombe, là où on oublie de le ramasser, là où on ne voit pas qu’il a déjà lieu, qu’il sécrète d’autres mondes dans les coutures du premier, qu’il détricote le tissu trop serré de ce qu’on tient pour réel – qui est, comme tant d’autres choses, une construction idéologique, une désespérance du constat, une littéralité myope –, qu’il ouvre sur d’autres dynamiques historiques et politiques, qu’il travaille pour la relance (non de l’économie mais de ce qui luit dans la vie). Bref qu’il fasse tomber les vieux troncs, qu’il soit du côté de ce qui pousse, sans même qu’on le voit.

L’acteur : J’aimerais qu’il soit un lieu où l’on demande asile et où il nous est accordé sans demande en retour, sans suspicion.

L’autre acteur : Vrai. Et aussi je ne veux plus qu’il ne s’adresse qu’à ceux qui peuvent aller au théâtre.

La metteuse en scène : Marre des entre-soi et des préoccupations sociales afférentes.

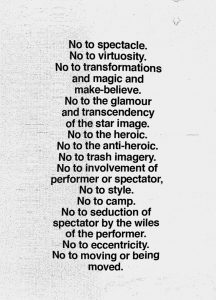

L’autrice : Les rapports de force, les jeux de domination qui font semblant de ne pas l’être ? Pareil : je n’en veux plus. Culturellement, cela produit : le cynisme du constat, le marketing contestataire, les connivences dans la déploration. Tout cela, je n’en veux plus.

L’actrice : Je ne veux plus de leçons.

L’autrice : La langue prête à l’emploi. Je n’en veux plus, non plus.

L’acteur : Je ne veux plus qu’il soit un lieu de norme, pour certaines gens, avec un certain port, et un certain accent et une certaine façon de déclamer le vers «fronçais». Je ne veux plus qu’il soit le reflet de lui-même pour entretenir le mythe d’un âge d’or. Tous : Ya basta. Dégage la norme «bon fronçais».

III

« On traverse un tunnel – l’époque », disait Mallarmé.

Qu’est-ce qui bouche le désir ?

Comment tu le débouches ?

Tous : Qui pose la question ? Mallarmé ? Mallarmé ! Où ça ? Oh là là ! Non ! C’est Lacan sous le masque de Mallarmé ! Ouuuh là là là ! Mais non c’est Marie-José … Ah c’est La Malis ! La farceuse !

La metteuse en scène : L’humour serait un bon débouchoir. Je suis réputée pour mes lapsus. Les traits d’esprit, je m’y risque moins.

L’autrice : Avec Mallarmé ? Tu m’étonnes. Pas simple, oui !

La metteuse en scène : Si je t’assure, il peut être drôle ! Je lis le texte de Mallarmé d’où est extrait cette citation comme un dialogue, et j’aime la réponse qu’il a faite à sa propre formule.

«Extérieurement, comme le cri de l’étendue, le voyageur perçoit la détresse du sifflet.

‹Sans doute› il se convainc : ‹on traverse un tunnel — l’époque — celui, long le dernier rampant sous la cité avant la gare toute puissante du virginal palais central, qui couronne.›

Sa réponse :

Le souterrain durera, ô impatient, ton recueillement à préparer l’édifice de haut verre essuyé d’un vol de la Justice.

Et plus loin :

… il n’est pas de Présent, non — un présent n’existe pas ? Faute que se déclare la Foule, faute — de tout. Aussi garde-toi et sois là. Mal informé qui se crierait son propre contemporain, désertant, usurpant, avec une impudence égale, quand du passé cessa et que tarde un futur ou que les deux se remmêlent perplexement en vue de masquer l’écart.»

«Faute que se déclare la Foule, faute — de tout.» :

formule géniale, non ?

J’adore Mallarmé, oui oui !

En guise de note d’intention pour les feuilles de salle, je peux mettre ses poèmes en entier (Un coup de dés… pour décrire le jeu des acteurs), de larges extraits de ses carnets (pour parler de mise en scène)… Je l’ai fait… Mais ça passe maintenant rarement le BAT.

L’autre acteur : Oui, mais là, un tunnel, c’est tout ce qui nous bouche: la vitesse, la mélancolie…

L’autrice : La définition minimale du tunnel, pourrait être: situation passablement désespérante (ou désespérée) – que l’on souffre ou non de claustrophobie. À la différence du trou, où l’on tombe, le tunnel se parcourt, il s’arpente, se traverse. Voire même parfois : se creuse. On entend souvent : il y a une lumière au bout du tunnel. Non. Il y en a deux. On y entre comme on en sort, la question étant: qu’est-ce qui l’oriente ? Son corollaire: qu’est-ce qui l’éclaire ? (Ce qu’on pourrait résumer prosaïquement ainsi : où vont les lampes de poche ? ou encore: les lucioles se cachent-elles pour mourir ?)

L’acteur : C’est la lecture optimiste du tunnel, quoi.

La metteuse en scène : Ou plutôt de ce qui travaille la situation et de ce qui l’empêche. Je pourrai dire «le service de biens», ou l’économie, mais le «bouchon» a aussi pour moi des noms plus concrets : les certitudes, cette prétention à tout savoir et tout à l’avance ; le temps minuté de «la production» qui prétend dompter des réalités qui lui échappent : celles de l’art (entre autres) ; la suffisance des pragmatiques ; les «nombres de signes max.», l’application lâche ou zélée…

L’autre acteur : Les fausses certitudes, le savoir mal approprié, d’accord avec toi, mais il y a des noms plus concrets… Ce qui bouche le désir ? Dans l’époque, et sans périphrase ? Macron, Castaner, le mépris, les métropoles capitalistes, l’urbanisme conquérant, le plastique et les cons.

L’actrice : Nous venons de passer quelques jours avec notre camion d’enquête dans un CHRS, donc je dirais aussi : la fatigue, la faim, la peur, le froid, les papiers, les préfectures. Et si je dois parler de mon désir en tant qu’artiste, je dirais la routine, la fatigue, la peur de l’échec, le sentiment d’être utilisée dans un plan qui m’échappe.

L’acteur : Je ne fais pas la différence entre les deux : entre mon désir comme artiste et un sentiment de l’époque parce que mon désir de rencontrer les gens pour qui j’aimerais jouer est bouché par un contexte politique, économique et idéologique pervers, renvoyant les uns contre les autres, les mettant en concurrence, et les éloignant des lieux de partage et de pensée, les occupant à écoper un navire sans arrêt attaqué, beaucoup se perdent en mer et n’ont pas le temps de prendre le temps de vivre pleinement.

L’actrice : Alors comment tu le débouches ?

L’acteur : Est-ce que je parviens seulement à le déboucher ? Et vous, vous faites comment ?

L’autre acteur : Avec les gilets jaunes sur les Champs-Élysées, avec le carnaval réinventé, la nage, la course, en jouant avec des amis, en aimant, en réfléchissant, en faisant un pas de côté, en voulant ce qui n’est pas là.

L’actrice : Actes de débouchage en conséquence. Sinon, pour moi-même, je débouche en discutant avec les autres, en écoutant leurs pensées, leurs histoires. On a tous nos combustibles, non ?

La metteuse en scène : Oui, le poème me semble toujours valable. J’appelle les acteurs et je leur propose le chantier. J’invoque mes alliés substantiels : je tire sur l’horloge et plante des héliotropes avec Walter, je charge la machine à électricité volitive avec Vsevolod, je guette l’épiphanie avec James… J’use aussi de stratagèmes pour travailler de l’intérieur l’insu, les durées, les cadres, et pour que décanillent toutes sortes de fausses bénévolences. Mais bon je ne vais pas étaler ici le «mécanisme de la fiction».

L’autrice : Le plus dur, je trouve, c’est de s’arracher au cynisme, à la tentation de partir tranquille d’avance. De trouver des techniques pour se recharger. Tu fais comment toi ?

L’acteur : Disons que je guette sur la plage quand j’ai le temps de m’y rendre. Sinon je circule beaucoup pour tâcher de croiser des vivants.

IV

L’Amour ? La Beauté ? Tu les cherches encore ?

Y a-t-il un endroit du monde où tu les accroches ?

L’autre acteur : Je ne sais pas quoi répondre à ça. Surtout je ne sais pas si ça se cherche. Et toi tu les cherches encore?

La metteuse en scène : Pas au théâtre… Je lui donne d’autres tâches : être la preuve vivante que la métamorphose est non seulement souhaitable mais possible.

L’actrice : Je ne les cherche pas non plus. L’Amour comme la Beauté me semblent arriver en plus.

L’acteur : Oui, mais quand même. L’amour, j’y crois : je le ressens parfois, dans des situations tellement différentes, que je me demande s’il n’est pas consubstantiel à nos relations. La beauté ? Elle luit faiblement mais en continu. Moi, je les cherche.

L’autre acteur : Et tu les cherches encore…

L’acteur : Oui, car ce sont deux arbres qui ne se montrent que si l’on y regarde bien, que si l’on veut leur reconnaitre l’action de couvrir le monde d’un peu de répit, d’un peu plus de force.

La metteuse en scène : Tu les accroches dans les arbres ?

L’acteur : Je ne les accroche pas, je les laisse courir, et parfois ils reviennent changés, et je cherche à comprendre pourquoi et comment ils ont fait.

La metteuse en scène : «L’Amour ? La Beauté ?» me semblent pouvoir être dit partout et en quiconque… Je ne prétends pas les accrocher comme trophée de chasse.

L’autre acteur : Oui, je ne comprends pas l’idée de l’accrochage. Comme un tableau dans un musée ? Non ! Je suis contre l’accrochage.

L’autrice : À mort les porte-manteaux !

L’autre acteur : Là, je pense que tu remportes la palme des slogans les plus nazes dans l’histoire du slogan.

L’acteur : Moi, j’aime bien le côté décadré.

La metteuse en scène : Et toi ? L’Amour ? La Beauté ?

L’autrice : Voilà, voilà, moi, j’ai une fâcheuse tendance à me méfier de la pensée à majuscule et des effets autoritaires de l’Idée. L’Amour… La Beauté… Écrit comme ça, ça m’inquiète.

La metteuse en scène : Tu crois qu’il y a toujours un «Maître» derrière «l’Idée» ?

L’autrice : Oui ou une hégémonie qui ne dit pas son nom. Comme le Révolutionnaire de Brecht, j’aime savoir à qui sert l’idée ou plutôt qui elle sert. À ce propos : tu as oublié d’inviter le Philosophe à notre discussion.

La metteuse en scène : C’est pas un oubli… Il était un poil lourd avec ses blagues grivoises à l’Actrice… Humour trop vintage.

L’autrice : Bert dirait aussi qu’on a oublié d’inviter «l’Ouvrier, l’électricien qui figure le public nouveau» !

La metteuse en scène : Primo, B.B. triche : il fait semblant d’être plusieurs, et quand ça l’arrange il fait semblant d’être tout seul.

Deuzio : pour ce qu’il lui fait dire et jouer comme partition à «l’ouvrier» !

1re réplique : «je suis pour le théâtre naturaliste».

2e réplique: «je suis d’accord pour payer ma place» : c’est à peine soufflé comme réplique !

Didascalies : «Passe le balai. Amène les accessoires : des bouteilles de vin dans une corbeille». Il boit même pas son canon avec la bande !

Tercio, c’est pas si simple: parce que «les ouvriers», aujourd’hui, ils sont livreurs Uber sans papiers, travaillent au noir sur le chantier de la Philharmonie ou du Palais de Justice de Paris. Hier, ils étaient peut-être acteurs, dramaturges ou philosophes à Tunis, Ouagadougou, Kaboul ou Dakha. Et demain ? C’est plus si simple les catégories appliquées aux gens. Faut reprendre tout à zéro.

L’autrice : C’est pour ça : j’écris sans majuscule. Au pluriel, je commence à respirer. En perspective et dans l’histoire, je me sens à mon aise. Finalement les remèdes les plus appropriés sont sans doute les moins héroïques, non ? Si je devais les résumer je dirais : pratiquer l’art des taupes. Saper ce qui tient. Avec obstination. Creuser des galeries. Y disposer des lucioles. Et, dans les souterrains de l’époque, s’orienter, en partageant les lampes de poche.

Aux // Interstices, répondu à plusieurs voix, écrit à plusieurs mains, avec, dans les rôles de:

La metteuse en scène : Marie Lamachère

L’autrice: Barbara Métais-Chastanier

L’acteur: Damien Valero

L’actrice: Laurélie Riffault

L’autre acteur: Michael Hallouin